2018-5-20 渡辺尚志さんの著書「殿様が三人いた村」の松戸幸谷の「関さんの森」(同エコミュウジアム)を訪ねました。

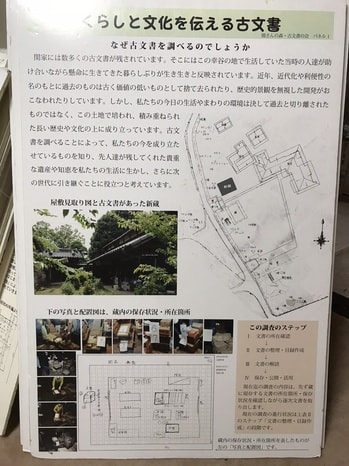

昨年12月訪ねた時は落葉した木々の森でしたが、今回は、新緑の森、屋敷の庭は色とりどりの草花が咲き誇る景色でした。

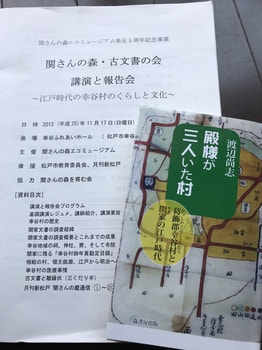

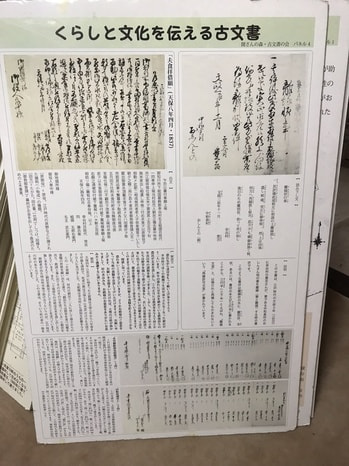

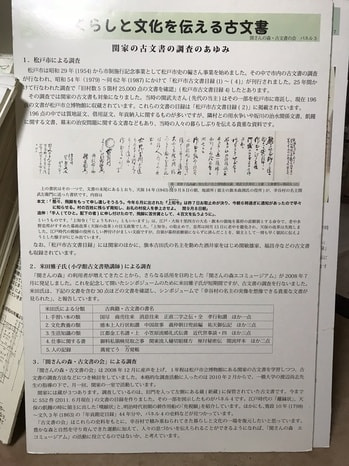

ご案内頂いたのは、ミュージアム代表の木下さん(古文書の会)で、渡辺さんのまとめられた著書で活用された「古文書」の資料を会員の方々と整理し、目録を調製されたそうです。それと資料整理の途中での古文書の解題作業や解読されたメンバーの解説原稿、解説パネル板等をご提示、じっくり拝見させていただきました。

本日は定例開館日、育森会員の方々が参集し、屋敷林や蔵の清掃や見学者の案内など、大変忙しい中、お丁寧な解説に加え、「古文書の会」の報告会関連資料までも見せて頂きました。

また、関家、育森会、生態系保護協会、環境財団、古文書の会との関係や活動経過などについてお話を伺うことができました。山田さんからもエコミュージアムの「ブログづくり」の話など、いろいろとありがとうございました。

昨年12月訪ねた時は落葉した木々の森でしたが、今回は、新緑の森、屋敷の庭は色とりどりの草花が咲き誇る景色でした。

ご案内頂いたのは、ミュージアム代表の木下さん(古文書の会)で、渡辺さんのまとめられた著書で活用された「古文書」の資料を会員の方々と整理し、目録を調製されたそうです。それと資料整理の途中での古文書の解題作業や解読されたメンバーの解説原稿、解説パネル板等をご提示、じっくり拝見させていただきました。

本日は定例開館日、育森会員の方々が参集し、屋敷林や蔵の清掃や見学者の案内など、大変忙しい中、お丁寧な解説に加え、「古文書の会」の報告会関連資料までも見せて頂きました。

また、関家、育森会、生態系保護協会、環境財団、古文書の会との関係や活動経過などについてお話を伺うことができました。山田さんからもエコミュージアムの「ブログづくり」の話など、いろいろとありがとうございました。

前回訪問記

古文書調査経過と解説書籍「殿様が三人いた村」

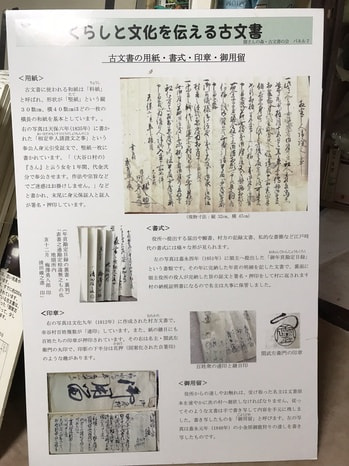

古文書の様式・書式・印章・御用留

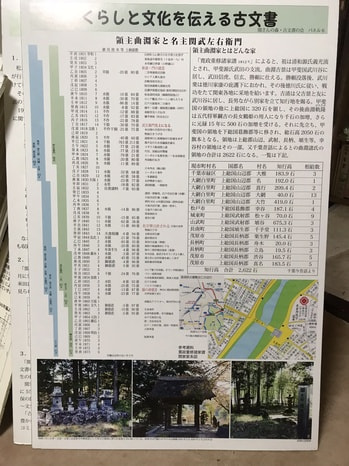

領主曲淵家と名主関武左衛門

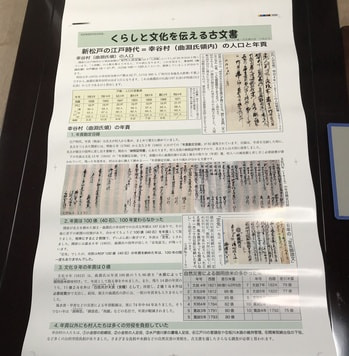

幸谷村人口と年貢

松戸の関家 「殿様が三人いた村」出版 崙書房

内容説明

下総国葛飾郡幸谷村の関家に伝わる三〇〇〇点の古文書を紐解き、村人たちの江戸時代の姿を描く、かけがえのない地域の歴史。

目次

第1章 江戸時代の村と百姓

第2章 幸谷村には殿様が三人いた

第3章 村掟の世界

第4章 村の仕組みと村人の暮らし

第5章 お寺と神社

第6章 水をめぐる共同と対立

第7章 災害とのたたかい

第8章 百姓と領主

第9章 村を越えた結びつき

第10章 現代とは違う江戸時代の土地所有

著者紹介

渡辺尚志[ワタナベタカシ]

1957年、東京都生まれ。東京大学大学院博士課程単位取得退学。博士(文学)。一橋大学大学院社会学研究科教授。日本近世史・村落史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

下総国葛飾郡幸谷村の関家に伝わる三〇〇〇点の古文書を紐解き、村人たちの江戸時代の姿を描く、かけがえのない地域の歴史。

目次

第1章 江戸時代の村と百姓

第2章 幸谷村には殿様が三人いた

第3章 村掟の世界

第4章 村の仕組みと村人の暮らし

第5章 お寺と神社

第6章 水をめぐる共同と対立

第7章 災害とのたたかい

第8章 百姓と領主

第9章 村を越えた結びつき

第10章 現代とは違う江戸時代の土地所有

著者紹介

渡辺尚志[ワタナベタカシ]

1957年、東京都生まれ。東京大学大学院博士課程単位取得退学。博士(文学)。一橋大学大学院社会学研究科教授。日本近世史・村落史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

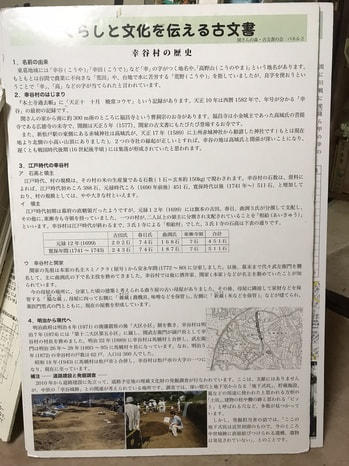

江戸中期から明治初めまでの約100年間、旧幸谷(こうや)村(現松戸市)の名主を務めた関家の古文書約3千点をもとにした「殿様が三人いた村」が出版された。農民が江戸城下の領主や近隣の農家と年貢の交渉をしながら、粘り強く生きた姿が記されている。

関家は、下総国(しもうさのくに)葛飾郡幸谷村で18世紀後半~19世紀後半に4代にわたって武左衛門(ぶざえもん)を名乗り、名主を務めた。本はこの時期の文書を中心に、渡辺尚志(たかし)・一橋大学大学院教授(60)=日本近世村落史=がまとめた。

「江戸時代の村と百姓」から「現代とは違う江戸時代の土地所有」まで10章で構成。渡辺教授は「当時の平均的な村だが、領主にも物おじせず、ダイナミックに暮らしていた農民たちの様子が貴重な古文書を通して伝わる」と話す。

第2章「幸谷村には殿様が三人いた」では石高が約400石で、江戸の旗本の領主3人が3地区に分かれて領地としていたことを紹介。約20戸が暮らす「台組」地区を曲淵家が知行所(領地)として治め、実務は関家など村役人が行っていた。年貢の交渉やもめ事の仲裁など、大幅な自治が認められていたという。

第3章「村掟(おきて)の世界」では1767(明和4)年、百姓ら43人が曲淵家の知行所の名主代理に「覚(おぼえ)」と題して差し出した自主的ルールを記載した。「遊び正月」として毎月1日と15日を休みとし、種まきや田植えの時期にも3日間ずつ農作業を休むよう定め、1年の生活にメリハリをつけていたことがうかがえる。

第8章「百姓と領主」は年貢の納め方を取り上げた。1845(弘化2)年、曲淵家の知行所の年貢米は総額100俵(40石)で全石高の21・4%。徴収が意外に少なかったことがわかる。江戸川が近くを流れ、水害時は関家などが農民を代表し、曲淵家に減免措置を文書で願い出ていた。

一方、領主も財政難を補うため臨時の上納金を農民にたびたび賦課した。1838(天保9)年、曲淵家は長屋の普請費用として武左衛門に20両、村民に10両を負担させ、武左衛門はその功績で苗字(みょうじ)帯刀を許された。渡辺教授は「連年の災害にもかかわらず、百姓たちには上納金を負担し得るだけの経済力が備わっていた」と分析している。

7代目を継ぐ関美智子さん(81)は約2ヘクタールの広大な森林と屋敷地を後世に残そうと、一部を公益財団法人に寄付し、約7千平方メートルの屋敷地に姉妹で暮らす。屋敷内の三つの蔵にあった古文書を、一帯の保全を支援する市民団体「関さんの森エコミュージアム」(木下紀喜代表)の会員たちが約5年間かけて整理した。

御年貢勘定目録について解説、メモ

幸谷村の古文書調査経過

幸谷村の古文書調査経過